_ La introducción de nuevos alimentos durante el periodo colonial transformó la autopercepción de las mujeres y su vínculo con la comunidad, revelando cómo la dieta, la vestimenta y la evangelización influyeron en el reordenamiento de la vida social y espiritual. Este fue el eje de la octava sesión del Seminario Internacional de Cocinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), realizada el 7 de octubre de 2025 bajo la coordinación de las investigadoras Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán.

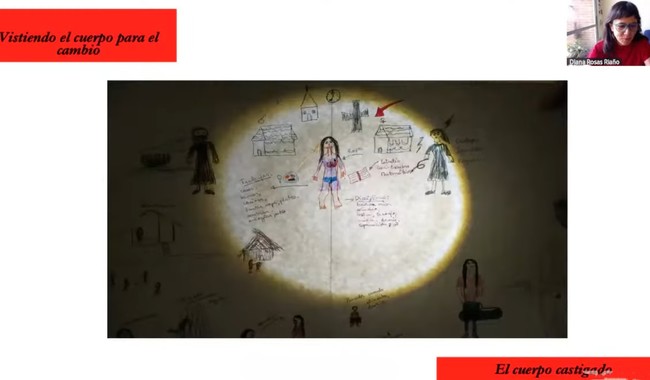

Durante la conferencia *“Aprendiendo a comer lo del blanco”: el cambio cultural a través de los cuerpos de las mujeres yukuna-matapí y tanikuma-letuama de la Amazonía oriental colombiana*, la antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Diana Rosas Riaño, analizó los efectos del proceso de colonización en las prácticas alimentarias y en la corporalidad femenina indígena. A través de testimonios intergeneracionales, su estudio muestra cómo las misiones religiosas de la década de 1930 impusieron nuevos hábitos alimenticios y normas de conducta que transformaron profundamente la vida cotidiana de las comunidades amazónicas.

Rosas explicó que el adoctrinamiento religioso incluyó la introducción de alimentos foráneos como la carne de cerdo y de res, ajenos al entorno de las comunidades, lo que cambió su dieta tradicional basada en productos locales. Además, los internados religiosos reorganizaron los horarios de trabajo, consumo de alimentos y ritos sociales, estructurando la vida en torno a la devoción católica y modificando la relación comunitaria con la naturaleza y el cuerpo.

La investigadora resaltó también cómo la vestimenta se convirtió en un símbolo de estatus social, generando diferencias y exclusiones entre quienes adoptaban la ropa impuesta por los misioneros y quienes mantenían las tradiciones locales. Sin embargo, desde la década de 1980, las mujeres amazónicas han liderado un proceso de reivindicación cultural que combina la preservación de la memoria indígena con la formación académica y política.

Por su parte, Yesenia Peña y Lilia Hernández destacaron que la alimentación va más allá de la nutrición: representa un tejido de identidad, memoria y territorio. Con ello, el INAH reafirma su compromiso con el estudio antropológico de la comida como eje de resistencia y transformación cultural. La última sesión del seminario se llevará a cabo el 4 de noviembre, con las ponencias *Excombatientes, memoria cultural y prácticas culinarias* y *Cocinando y tejiendo redes comunitarias*.